【社会公众征求意见】关于征求《泗县城区排水工程设计导则(征求意见稿)》征集意见建议的函

社会各界:

为规范泗县城区室外排水工程建设工作,统一室外排水工程建设标准,充分发挥排水相关设施的功能,切实推进泗县城市建成区污水处理提质增效工作,巩固提升城区水环境质量,规范室外排水管道建设工作。结合本县实际,我局起草《泗县城区排水工程设计导则(征求意见稿)》全文公布,按照重大规范性文件起草流程要求,现面向社会征求各界征求意见建议。请社会各界认真研究提出意见建议,并于2024年10月30日前将修改意见发送至泗县城市管理局邮箱(sxcgj7022009@163.com),供政府职能部门研究参考,对于其中的合理化建议,将酌情予以采纳。联系电话:0557-7022009。

泗县城市管理局

2024年9月30日

泗县城区排水工程设计导则

(征求意见稿)

目 录

1 总 则

1.1 为规范泗县城区室外排水工程建设工作,统一室外排水工程建设标准,充分发挥排水相关设施的功能,制定本导则。

1.2 本导则适用于新建、扩建和改建的泗县城区规划范围内城镇、工业区和居住区的永久性室外排水工程设计项目(临时工程可根据实际情况参照执行)。

1.3 项目的排水设计除应符合本导则外,尚应符合国家及安徽省现行有关标准和规定。

1.4 本导则中所采用的术语和符号的定义执行《室外排水设计标准》(GB50014—2021)等的规定。

2 排水管网(渠)及附属构筑物

2.1 一般规定

2.1.1 排水工程设计应以经批准的《泗县国土空间规划》、《泗县总体规划》、《泗县城市排水工程专项规划》、《泗县城市排水(雨水)防涝综合规划》等为主要依据,正确处理近期与远期、集中与分散、排放与利用的关系。

2.1.2 排水工程设计应与城市给水、环境卫生、城市防洪、交通、绿地系统、河湖水系等专项规划相协调。根据城镇规划蓝线和水面率的要求,应充分利用自然蓄水排水设施,并应根据用地性质规定不同地区的高程布置,满足不同地区的排水要求。

2.1.3 新建、改建和扩建的建设项目应同步建设或适度超前建设完善排水管网系统。在建设项目验收前应完成排水管网检测,且成果应符合泗县城区排水管网地理信息系统(GIS)要求。相关建设全过程材料应以电子档形式交付主管部门存档。

2.1.4 排水系统应遵循从源头到末端的全过程管理和控制,应相互配合、有效衔接。

2.1.5 新建、改建和扩建项目时应按分流制体制设计排水系统。

2.1.6 道路排水设计应结合沿线单位排水规划和现状,合理设置支管及检查井,将道路沿线居住小区及单位雨水、污水分别接入道路新建、改建雨污水管。

2.1.7 城镇道路及排水管道改造工程应依据排水防涝(雨水)规划和污水专项规划,综合考虑污水提质增效、水环境综合整治、排水防涝、海绵城市建设等要求确定排水工程规模。

2.1.8 新建、改建和扩建的排水工程,应对现状排水管道进行检测,并根据检测结果制定管道修复方案、列入排水工程设计内容。

2.1.9 排入城镇污水管网的污水应符合现行国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》相关要求。

2.2 雨水计算

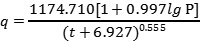

2.2.1 当雨水汇水面积不超过2km2时,应采用宿州市暴雨强度公式计算雨水设计流量;汇水面积超过2km2时,应采用数学模型法对推理公式法进行校核、调整。宿州市暴雨强度公式如下:

式中:q—设计暴雨强度(L/s·ha)

P—重现期(a)

t—降雨历时(min)。雨水管的降雨历时计算时,地面集水时间应根据汇水距离、地形坡度和地面种类通过计算确定,一般采用不大于15min。

一般地区雨水管渠设计重现期P选用2年;政府、教育、医疗等主要地区和重要干渠,其雨水管渠设计重现期P采用3~5年;地下通道、下沉式广场、下穿立交道路等雨水管渠设计重现期P不小于10年。

2.2.2 当地区改建时,改建后相同设计重现期的径流量不得超过原径流量。建议在该处补充径流总量控制率要求。

2.2.3 城市内涝防治设计应通过采取综合措施,有效应对20 年一遇 24h 设计暴雨,居民住宅和工商业建筑物底层不进水;道路中一条车道的积水深度不超过15cm。

2.3 管道及检查井

2.3.1 管道施工应根据管道所处土层性质、埋深、地下水位、附近地下地上建筑物等因素,确定采用开挖、顶管、拉管等施工方式。

2.3.2 采用开槽施工的雨水管道宜采用钢筋砼管,污水管道宜采用钢筋砼管、球墨铸铁管或玻璃钢夹砂管。球墨铸铁管应进行防腐处理,根据使用的环境条件不同外涂层可采用带终饰层的喷锌涂层、聚氨酯、环氧树脂等;内涂层可采用水泥砂浆、聚氨酯等。

2.3.3 采用顶管施工的排水管道宜采用钢筋砼管、玻璃钢夹砂管或钢管,钢管内外壁应采取防腐措施,并应符合《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》的规定。

2.3.4 钢筋砼管采用橡胶圈接口,球墨铸铁管采用橡胶圈接口或自锚接口。一般工况下钢筋砼承插口管及企口管应采用180°砂石基础,对于流沙、地下水位高区域,管道基础可采用混凝土基础,混凝土基础应设置变形缝。球墨铸铁管道底部可采用中粗砂垫层基础,垫层厚参照图集做法。

2.3.5 新建及改造市政道路车行道下排水管道沟槽基础至管顶以上50cm采用符合要求的级配碎石回填,绿化带及人行道下排水管道沟槽基础至管顶以上50cm可采用灰土、良质土回填,回填材料应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》规定。管顶50cm以上部分回填材料及压实度要求等应符合道路专业要求。

2.3.6 排水工程如遇软土地基,应对软土地基进行换填或采取其他措施,地基承载力不小于120Kpa。

2.3.7 市政道路排水管道管径不应小于500mm(不含预留支管、雨水口连接管)。

2.3.8 长距离双侧平行布设的排水主管,管道之间应设置连通管,连通管管径按双侧主管中的小管径确定,间距宜为1km。

2.3.9 过河污水管设计应采用套管形式按一用一备设计,过河两端检查井设闸门或闸槽井等控制装置;应有防止河水渗漏、倒灌措施。

2.3.10 穿越铁路、高速公路和轨道交通的排水管应采用套管形式,并满足相关部门的要求。

2.3.11 采用顶管施工方式的雨污水管宜采用机械顶管工艺,并应明确防渗、防沉降、防管壁外空洞等措施。

2.3.12 合理控制排水管道埋深,埋深较大时宜设中途提升泵站;当管道埋深或尺寸等超过国标图集适用范围时,检查井应进行专项结构设计。

2.3.13 预留支管应根据两侧用地性质和汇水面积合理布设,最大间距不宜超过120米;预留支管管径应根据计算确定,支管管端应设置检查井。预留支管管端检查井施工时向外预留孔洞,以便于周边管道接入;孔洞近期砖砌临时封堵,高程与预留支管采用管顶平接。

2.3.14 检查井宜设置在绿化带、人行道及非机动车道范围内,不宜设置在机动车道范围,不应设置在城市快速路车行道范围;机动车道上的检查井应设置在车轮不易碾压的位置。

2.3.15 雨水检查井宜采用混凝土模块式排水检查井(见图集12S522或皖2015S209),污水检查井应采用现浇钢筋砼检查井(参见图集20S515),地下水位较高区域或临近河道两岸的检查井,应采用现浇钢筋混凝土,检查井井室高程应高于区域常水位20cm。

2.3.16 检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定,在不影响周边地块排水户接管的前提下,宜按表2.1取值,非机械养护的区域,检查井间距不宜大于40m。

表2.1 检查井在直线段的最大间距

|

管径(mm) |

300~600 |

700~1000 |

1100~1500 |

1600~2000 |

|

最大间距(m) |

75 |

100 |

150 |

200 |

2.3.17 检查井盖应与路面齐平,设在绿化带内的检查井盖应高出绿地0.2m。

2.3.18 检查井盖设计应符合安徽省现行地方标准《城镇检查井盖安装管理技术规程》(DB34/T 4289)的规定。

2.3.19 检查井盖上必须具有清晰且永久性的标志,包括检查井盖专用符号标志(如雨水、污水等)、承载能力等级、工程名称及工程日期等。

2.3.20 位于非市政道路下的排水管应设置必要的地面标识。

2.4 截流设施

2.4.1 截流设施应根据水位、降雨量及水质情况设置控制截流量的措施,未实现自动控制的现状截流设施宜适时优化改造。

2.4.2 合流制管道的截流可采用重力式截流或加泵提升截流,截流时应确保旱季时污水不会倒灌入雨水管道中。

2.4.3 截流设施的位置应根据溢流污染控制要求、污水截流干管位置、合流管道位置、调蓄池布局、溢流管下游水位高程和周围环境等因素确定。

2.4.4 截流井宜采用槽式,也可采用堰式或槽堰结合式。管渠高程允许时,应选用槽式,当选用堰式或槽堰结合式时,堰高和堰长应进行水力计算。

2.4.5 截流井溢流水位应在设计洪水位或受纳管道设计水位以上,当不能满足要求时,应设置闸门等防倒灌设施,并应保证上游管渠在雨水设计流量下的排水安全。

2.5 雨水口

2.5.1 雨水口宜采用偏沟式、平箅式或联合式。广场或地面平坦区域雨水口宜采用平箅式。平箅式雨水口的箅面标高应比附近路面标高低3cm。

2.5.2 雨水口的形式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式确定,与雨水管道设计重现期标准相匹配。雨水口及其连接管流量应按雨水设计重现期1.5倍~3倍计算。

2.5.3 雨水口间距应结合道路设计坡度、红线宽度和雨水口型式等因素综合确定,红线宽度大于40m的道路雨水口间距不宜大于35m。

2.5.4 道路低点应设置多箅雨水口,连接管管径不宜小于400mm,位于道路地点等特殊位置的雨水口宜设置0.3m沉泥槽。

2.5.5 道路交口雨水口宜沿侧石边缘布置,设计应有交口雨水口布置详图。车行道下雨水口连接管宜采用钢筋混凝土管,雨水口连接管覆土不足时宜采用混凝土包封,包封厚度20cm。

2.5.6 市政道路车行道与非机动车道范围内雨水篦及井圈材质采用球墨铸铁,其标准不应低于国标QT500-7的要求,单个雨水箅子重量不小于45kg,承载能力等级为D400,并具有防盗、防沉降功能。雨水口宜设置垃圾拦截功能。

2.6 出水口

2.6.1 道路排水出口应与主体工程同步设计、同步实施。

2.6.2 下游雨水管尚未贯通时,应考虑临时雨水出口入周边沟塘水系或溢流入周边市政道路雨水管道,采用临时出口时应复核道路最低点高程高于沟塘水系洪水位及溢流管管内底高程1m以上,保证雨水顺利排出。

2.6.3 下游污水管尚未贯通,污水管道不得启用,不得采用溢流等方式与雨水系统临时沟通。周边确有污水接入应建设临时转输或处理设施。

2.6.4 排入河道的雨水出水口宜采用混凝土结构,形式宜按国标要求选取八字式、门字式、一字式。

2.6.5 条件具备时入河排口宜位于受纳水体常水位上方,同时入河排口应结合河道边坡进行设计,末端可结合驳岸采用淹没出流。

2.7 立体交叉道路排水

2.7.1 立体交叉道路应设独立排水系统,出水口必须安全可靠。有条件时应设置独立排口,当没有条件设置独立排口时,应复核下游排水系统是否满足地区和立交排水设计流量要求,如不满足,应同步设计配套工程措施予以解决。

2.7.2 下穿段道路除雨水收集管外,不宜布置其它雨污水管;下穿段道路原有排水管应迁移改建,沿下穿段外侧布置。

2.7.3 立体交叉道路宜采用高水高排、低水低排且互不联通系统。

2.7.4 在具备自流条件时,立体交叉道路雨水应采用重力流排水方式。不能重力自排的工况下可设置泵站排除,但应校核泵站和配电设备的安全高度,防止变配电设施受淹。

2.7.5 下穿立交道路地面集水时间应根据道路坡长、坡度和路面粗糙度等计算确定,宜为2min~5min;径流系数取1.0。

2.7.6 下穿立交道路宜设置横截沟和边沟。横截沟设置应考虑清淤和沉泥。横截沟盖和边沟盖的设置应保证车辆及行人安全。

2.7.7 下穿道路引道两端应采用设计驼峰路面,驼峰应高于周边路面不小于0.5m。道路两侧砌筑挡墙、设置排水边沟等措施,防止立交范围外水进入下穿道路排水系统。

2.7.8 下穿立交道路应设置地面积水深度标尺、标示线和提醒标语等警示标识。

2.8 倒虹管

2.8.1 市政排水管道新建及改扩建项目应通过高程调整尽量避免设置倒虹管。确需设置倒虹管时,不应少于两条,并宜设置冲洗措施。

2.8.2 倒虹管最小管径不宜小于300mm。

2.8.3 倒虹管宜设置套管、包管等措施。

2.8.4 通过河道的倒虹管,不宜小于两根;通过谷地、旱沟或者小型河道的倒虹管可采用一条。通过障碍物的倒虹管,尚应符合与该障碍物交叉的有关规定。

2.8.5 位于河道附近的倒虹管进出水检查井顶层应高于河道规划防洪水位0.5米以上,倒虹管管顶距规划河底距离不宜小于1.0m,遇冲刷河床应考虑防冲措施。

2.8.6 倒虹管进出水井内应设闸槽或闸门,现状未设置的应列入改造计划。如条件允许,宜设置备用闸门或闸槽。

2.8.7 倒虹管进出水检查井应设置沉泥槽。

3 排水泵站

3.1 一般规定

3.1.1 排水泵站布置应在满足城镇总体规划和城镇排水专业规划要求的前提下,合理布局,高效率运行。

3.1.2 污水泵站应设置备用泵,备用泵流量取最大一台水泵的流量,土建及电气等设计按热备泵设计。

3.1.3 泵站集水池容积、池底标高应满足水泵运行要求,并设置事故溢流系统;前池应设计清淤孔,孔口尺寸、间距应满足通风、人员通行及淤泥吊运要求。

3.1.4 汇水范围内有明渠的排涝泵站,应设抓斗式格栅,并设置人工清捞平台及垃圾运输通道。

3.1.5 格栅清污机、进水闸门顶部雨棚设计应满足设备起吊检修空间要求,格栅平台上应装置给水栓,用于冲洗。

3.1.6 泵房地坪设计荷载应满足运输车辆最大荷载要求,大门通行宽度及高度满足运输车辆进出;起吊行车能够将水泵直接起吊至运输车辆上。

3.1.7 泵站内部道路应满足设备装卸及车辆运输要求。

3.1.8 有人值守泵站宜设置值班岗亭或共用附近岗亭,供应急值守和检修使用。

3.1.9 地埋式泵站应符合下列规定:

1 泵站红线范围设安全围栏;泵池四周通道应布置汽车起吊位置,以便安装维修水泵。

2 地下泵池应设置人员进出维修通道(类似地下人行通道出入口),上下楼梯应采用钢筋砼等耐腐蚀强的结构,坡度满足规范要求(不宜大于38度);泵池设备吊装孔盖板应采用轻便、耐用、结实和防盗材质。

3 配电房空间应满足检修、温度调节要求。

4 泵池排空潜污泵冷备放置在适当位置以便于及时取用,潜污泵出水管平台上部采用钢管引入泵站出水井(同时设置截止阀)、平台下部采用软管。

5 设置泵池清淤上下通道及机械通风设施,通风设备应有定时开启、关闭功能。

6 宜设置值班岗亭,供应急值守和检修使用。

3.1.10 雨水泵站应设置独立的排水系统,并防止倒灌。当没有条件设置独立排口时,受纳排水系统应能满足地区和立交排水设计流量要求。如不满足,应同步设计配套工程措施予以解决;

3.1.11 污水泵站设计应设置臭气收集处理系统且应设置有害气体在线监测仪,宜设置水质、水量在线监测设备。

3.1.12 一体化泵站进水前端宜设置闸门井用于泵站检修使用。学校等附近的一体化泵站不宜采用粉碎性格栅,其他确需使用粉碎型格栅的情况,应确保能24小时连续运转,确保切割后的固体颗粒粒径不超过30mm。

3.2 电气与自控

3.2.1 供电系统应符合下列规定:

1 泵站电气设计应结合供电公司批复的供电方案。

2 泵站供电负荷等级应按二级负荷设计。

3 二级负荷的供电系统,应按双回路供电设计;对于暂时不具备双回路供电条件的,应配置柴油发电机等作为备用电源。

4 需设置变压器时,变压器负载率宜控制在0.6~0.7。

5 当用电设备电机功率小于250kW时,供电电压宜采用380V/220V;用电设备电机功率在250kW及以上时,供电电压宜采用10KV。

6 低压进、出线应按《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2017的有关规定设置电压表、电流表和功率表(或多功能表计);低压进线及重要的负荷出线,应设置符合内部考核和监控要求的电压表、电流表和功率表(或多功能表计)等,并以数据通讯接口连接泵站自动化控制系统。

3.2.2 无功功率补偿装置应符合下列规定:

1 高压电机应采用就地补偿装置,补偿后的功率因数应≥0.92。

2 低压设备应采用集中补偿和就地补偿装置,无功补偿电容的投入与切换必须能够自动运行,电容器的容量按阶梯式级数选择,并配备电抗器。补偿后的功率因数COSφ≥0.95。

3.2.3 电动机启动方式的选择应符合《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2021的有关规定。当需要降压启动时,鼠笼电机启动设备应采用软启动器或变频器,且采用一拖一的方式。

3.2.4 设备应符合下列规定:

1 雨水泵站的电气、控制设备及水泵接线箱,应设置于集水池最高水位以上;现场接线箱材质应采用S304不锈钢,其壁厚δ≥1.5mm;防护等级户外不应低于IP65,户内不应低于IP54。

2 潜水用电设备应具备防泄漏、超温、干运转等报警、断电保护功能。

3 变压器室、配电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠、鸟、大型飞虫类等动物从门、窗、电缆沟进入室内的设施。

3.2.5 泵站等电位连接,所有外露可导电部分均应与接地系统可靠连接。

3.2.6 泵站控制应具有手动和自动(遥控)两种功能。应设自动、手动控制转换开关,泵站控制级的优先权应为:

1 单泵机组控制(机侧旁、开关柜)优先于泵站(房)控制级;

2 泵站(房)控制(手动或自动)优先于中央控制级;

3 中央控制(遥控)。

3.2.7 泵站应设置PLC系统监控主要生产设备,控制设备应有查看运行状态和修改水泵启停水位等功能。

4 其他排水设施

4.0.1 城市建设工程的排水设施应按排水主管部门提供的条件进行排水专项设计,内部排水应雨污分流,不得散排至市政道路。

4.0.2 城市建设工程红线内如有其他单位的雨污水管穿越,应将其他单位的排水纳入本项目的排水专项设计;红线内如有现状公共排水设施,排水专项设计时应明确保护或改建方案,改建方案应符合泗县相关规划。

4.0.3 项目内部排水应达标排放。农贸市场、宾馆餐饮、浴池、车辆维修及清洗场所等在排入污水管前,应设计预处理设施;农贸市场、商业聚集区应在室外设计经营户倾倒污水的收集系统;工业、医疗卫生等应设计污水处理设施。

4.0.4 新建居住小区阳台立管应与污水管道相连,已建小区阳台立管与屋面雨水立管共用的应进行分流改造,原立管保留接入污水管网,顶部应设通气帽。

4.0.5 新建小区空调冷凝水应单独设置排水管(不得与屋面雨水管合用),排水立管底部应采用水封井等方式间接接入室外污水管。已建小区空调冷凝水改造根据周边工程现状确定,周边施工条件允许时应改接至室外污水管或散排,周边施工条件不允许时可维持原状。

4.0.6 已建小区排水工程改造与化粪池直连的污水管道坡度不小于5‰。

4.0.7 室外排水接户管、支管和干管管管径应不小于DN300。

4.0.8 竖向标高低于周边市政道路高程的建筑,应设计雨水强排措施,并有防止外水进入的措施。

4.0.9 在市政排水管未覆盖区域内建设工程,应设计污水处理设施,同时预留雨、污水管出口,待市政道路建设时,接入市政道路雨、污水管;或者按照规划要求设计排水管接入市政排水设施。

5 地下空间开发

5.0.1 地下空间开发设计应开展排水防涝安全论证。

5.0.2 地下空间排水应采用压力流排水系统,并采取防倒灌措施,与市政道路排水系统合理衔接。地下空间出入口处敞口段的雨水泵排系统,应接入室外雨水系统;内部集水坑污废水泵排系统,应接入室外污水系统。

5.0.3 泵站供电系统应采用双回路供电设计,对于暂时不具备双回路供电条件的,应配置备用电源。

5.0.4 地下空间应防止外水进入。车辆出入口宜采用驼峰路面、合理布置雨水口等措施;人行出入口处应设置台阶。

5.0.5 位于地下空间顶层上方的雨污水管应满足相关安全间距的要求,并进行防渗处理。

5.0.6 施工期间临时迁移改建的雨污水管设计应满足规范要求。

6 信息化

6.1 下穿立交

6.1.1 下穿立交入口处两端、最低点应设置高速高清红外球型网络监控摄像机,摄像机的像素不低于300W、支持低码流传输,摄像视频传输协议必须满足GB28281及ONVIF标准协议。

6.1.2 下穿桥最低点处应设置高精度电子水尺,高度不低于2米,电子水尺沿墙敷设,外加套管,底端与路面最低点雨水箅平齐;电子水尺采集的积水信号能够就地传输至下穿立交入口处的声、光等报警装置实现报警;电子水尺应配备RTU\DTU模块,输出端信号输出接口≥5个,应具有以太网口、声光报警器接口(RS232)、LED接口(RS485)、TTS语言接口(RS485)。

6.1.3 视频信号、电子水尺信号应在前端就地存储不少于一周时间,前端设备具备链路中断恢复后数据断点续传功能;视频信号及电子水尺信号通过运营商20M光纤链路传入排水主管部门后台服务程序解析、监控平台显示。

6.1.4 视频监控电源应优先从立交泵站取电,特殊情况下,可就近从低压电源柜取电,同时配备后备电源,后备电源电池容量满足设备24小时供电需求。

6.2 排水泵站

6.2.1 排水泵站的格栅间、泵池间、配电房及大门应安装视频监控设备,外围应设置电子入侵报警系统。

6.2.2 视频前端设备宜采用高速高清红外球型网络监控摄像机,摄像机的像素不低于300W、支持低码流传输,视频传输协议应满足GB28281及ONVIF标准协议;视频信号应在前端就地存储不少于一周时间。

6.2.3 泵站运行数据(包括液位、水泵运行时间、水泵启停水位、流量、电流电压、设备状态等)、视频信号、自动雨量计降雨信息、电子入侵报警信号等实时数据应优先通过运营商的的光纤(带宽根据摄像头数量确定,单个摄像头带宽不小于4M)上传到排水主管部门的监控平台。

6.2.4 PLC系统数据实时上传,且须具备断点续传功能。

6.2.5 数据接入及显示、组态画面WEB发布及二次开发、监控设备的数据传输及显示应与排水主管部门的要求一致。

扫描二维码随身看资讯

网站首页

网站首页 领导之窗

领导之窗 政务资讯

政务资讯 政府信息公开

政府信息公开 政务服务

政务服务 互动交流

互动交流 解读回应

解读回应 政府数据

政府数据 魅力泗县

魅力泗县 皖公网安备 34132402000140号

皖公网安备 34132402000140号