(铭记历史 缅怀先烈·抗日烽火路)在竹沟——寻找《拂晓报》的第一缕墨香

确山竹沟革命纪念馆内国家领导人给《拂晓报》的部分题词。

在豫南大地的褶皱深处,藏着一个被历史铭记的红色坐标——驻马店市确山县竹沟镇。这里被称作“小延安”,曾是中原地区我党发展的重要阵地和战略支点,是新四军的摇篮,也是《拂晓报》诞生的地方。

日前,拂晓报社“红色记忆——一张报纸的抗战”主题全媒体采访团一行沿着先辈们的足迹,寻着87年前第一缕《拂晓报》油墨的清香,来到了竹沟,开启了一场跨越时空的对话。

1938年9月29日,《拂晓报》诞生在河南省确山县竹沟镇。图为彭雪枫同志办公室。记者 苏洋 摄

《拂晓报》的精神原点

盛夏的竹沟镇,远山如黛,草木繁盛,耀眼的阳光穿过云层洒下来,为这片红色的土地披上一层金色的光辉。采访团一行怀着无比崇敬与激动的心情,来到确山竹沟革命纪念馆,在工作人员的介绍下,参观馆内珍贵的革命文物,走访拂晓报社印刷厂旧址,探寻先辈们的办报初心。

“乌云之中见青天,竹沟就是小延安。一声号令震破天,千军万马上前线。”馆中一处运用声光电现代技术还原的抗战时期竹沟军民活动的场景,让采访团记者身临其境般感受到当时军民团结一心、奋勇抗敌的决心和热情。

1938年,抗日烽火燃遍中原大地。随着开封、徐州等地区相继沦陷,中共中央、毛泽东根据当时的中原战况,指出:“徐州失守后,河南将迅速陷入敌手,我应准备向豫皖苏鲁四省敌后发展。”竹沟这个三面环山、一面临水、易守难攻的小镇,被选作中共中央中原局驻地,并很快成为中原抗战的“指挥中心”。彼时的竹沟,干部训练班、兵工厂、印刷所相继建立,来自全国各地的进步青年汇聚于此,人们亲切地称它为“小延安”。

1938年9月2日,周恩来、叶剑英同志致电彭雪枫:“同意彭雪枫去豫东部署工作创造苏鲁皖边新局面。”9月下旬,中共中央军委决定,任命彭雪枫为新四军游击支队司令员兼政治委员,率部向豫东皖北敌后挺进,抗击日寇。

“1938年9月29日,在新四军游击支队誓师东征之前,彭雪枫倡议创办一份报纸,用来宣传党的抗日救国主张,记录报道新四军艰苦卓绝的敌后斗争,鼓舞军民士气。”确山竹沟革命纪念馆馆长鲁金亮向记者介绍,1938年9月下旬的一个晚上,彭雪枫在他住地的小院里召开了新四军游击支队出征的干部动员大会,宣布部队军、政、后的组织机构和干部名单,指明阿乐、易河、单斐三人到随军报社工作。次日上午,彭雪枫不顾部队出征前的繁忙,在报社新址主持召开第一次社务会议。他以党报委员会主任的身份,宣布了党报委员会成员的名单。在商量报名的时候,他满怀自豪与信心地说:这个油印报,就叫《拂晓报》吧,她是拂晓剧团的孪生姐妹,是党的喉舌,革命队伍的战斗号角,密切联系群众的桥梁。

彭雪枫还亲自撰写了创刊词——《拂晓报——我们的良友》:“‘拂晓’代表着朝气、希望、革命、勇敢、进取、迈进、有为,胜利就要到来的意思。军人们要在拂晓出发,要进攻敌人了。志士们在拂晓要奋起,要闻鸡起舞。拂晓催我们斗争,拂晓引来了光明……”

站在先辈们曾经战斗过的土地上,采访团再一次重温了这段字句铿锵的创刊词,仿佛当面聆听着彭雪枫将军的谆谆教诲,眼前浮现出先辈们在漫漫长夜中挑灯刻写版面的场景,耳边传来钢板与蜡纸撞击的声响……

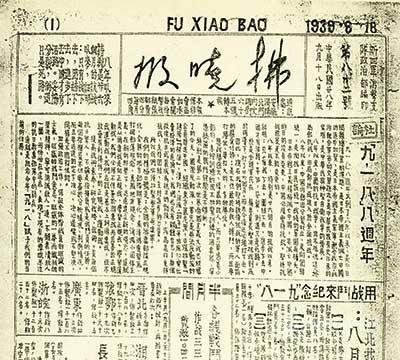

1939年9月18日的《拂晓报》

行军中的“印报车间”

走出纪念馆,来到了延安街,街道两侧青砖灰瓦的建筑错落有致。南侧墙面上,“拂晓报社印刷厂”的标志牌赫然入目。87年前,第一期《拂晓报》在这里诞生。

办报之初,两支铁笔、两块钢板、一盒油墨、一块木板、一把油滚和半筒蜡纸,便是报社的全部家当。尽管如此,《拂晓报》创刊号仍坚持出了三个版,除了创刊词以外,还刊登了阐明深入敌后、开展游击战争的文章,包括《东进誓词》《三大纪律八项注意》《人人都是战斗员,人人都是宣传员》《行军注意事项》《东征战歌》等,版面上营造了抗日战士出征杀敌的浓厚氛围。

《拂晓报》的创刊日,也是游击支队东征的誓师日。当天,在竹沟东寨门沙河练兵场上,隆重举行了“新四军游击支队东征誓师大会”,成千上万的群众从附近赶来,欢送将士们奔赴前线。在嘹亮的军号声中,《拂晓报》跟随将士们一起向敌后挺进,走向民族解放的战场。

当时,部队的流动性很大,日夜长途行军。《拂晓报》的出版工具由同志们随身携带。大家背着背包,带着钢板、蜡纸、油印滚子,随军转战于黄淮平原。冬夜北风凛冽、寒星闪闪,部队穿过重重封锁线,走得人困马乏、举步维艰。但是一到宿营地,报社的同志们便不顾奔波的疲劳,立即抽出钢板,展开蜡纸,刻写出报。有一次,敌人已经距离报社同志住的村庄很近了,但当时最后一版报纸刚印刷到一半,随时都可能遭遇危险,部队派来一个加强连为报社警戒,直到报纸全部印完后,报社同志才同意撤离。

办报环境危险重重,经济上也十分困难。没有钱买煤油,就用锅灰调棉籽油印报;改造旧油印机时缺少材料,就用细箩筛纱布替换木框架上的铜丝,把群众支援的写字台上的厚玻璃板切割成印刷垫板;过滤粗墨缺少工具,就用缴获来的战利品绸衬衣料子一次次捏着过滤。为改善印刷条件,彭雪枫卖掉自己的战马为报社购置印刷材料;游击支队司令部、政治部还下发通知,规定前方部队在战斗中缴获油印器材、纸张、油墨等物资,都要派人送到报社。

数不清的夜晚,荧荧灯光下,拂晓报社的同志们为报纸的出版而忙碌着。大家立下宏愿:殚精竭虑,艰苦创业,一定要把《拂晓报》办好。

在确山竹沟革命纪念馆里,一张抗战时期的《拂晓报》静静陈列在展柜里,版面上那些穿越战火保留下来的文字依然清晰可辨——这是老一辈拂晓报人一手握枪、一手拿笔,深入敌后战场,在枪林弹雨中生产出的精神食粮,藏在版面和文字背后的,是他们对党的满腔赤诚和对新闻工作的无比热爱。

穿越烽火的拂晓之光

“坚持游击战争”——纪念馆展厅的墙壁上,毛泽东同志为《拂晓报》的题词苍劲有力。1939年12月,在《拂晓报》出版百期纪念专刊之际,毛泽东同志发来贺信,并为《拂晓报》亲笔题词。这是党中央对《拂晓报》的鼓励与鞭策,让《拂晓报》的同志深受鼓舞和振奋。

“笔杆子”和“枪杆子”同样重要。彭雪枫把《拂晓报》作为一支战斗部队使用,经常对报社的同志说:“人们需要精神食粮,比吃饭还重要。所以,无论遇到多大的困难,一定要坚持报纸出版。”他同大家一起研究宣传方针、报道策略、版面安排,乃至标题和版面装饰,还经常给《拂晓报》撰写社论、文章等。彭雪枫对《拂晓报》的指导和训练,像治军一样严格。每期《拂晓报》,他都仔细通读一遍,把写得较好的或是有错误的稿件,用红笔划出,存上几期后带到报社,结合党的新闻工作理论给报社的同志讲解。

在彭雪枫等领导的关心支持下,经过报社同志的共同努力,报纸的印刷条件和出版质量得到显著改善,不仅受到全体指战员的欢迎,还在社会上吸引了大批读者,逐步成长为“华中油印报之冠”,记录了当时豫皖苏边区军事、政治、民运、文化、生活的点点滴滴,成为宣传抗日民族统一战线、鼓舞抗日军民斗志、打击敌人嚣张气焰、指导根据地建设的重要思想阵地和强大舆论武器。

当时,《拂晓报》除了在边区、根据地发行外,还紧紧依靠地方党委,通过交通线,发行到延安和华中、华北一些根据地,又突破敌人的封锁,传播到国民党大后方西安、重庆,再由重庆分发到成都、贵阳、昆明、桂林等地,寄发至亚洲、欧洲、美洲等地,成为宣传党的政策方针、宣扬中国军民抗战热情、塑造新四军伟大抗战形象的重要载体,被誉为“人民的喉舌”“战斗的武器”“叫破五更的报晓鸡”。

与枪炮同行,与血火同歌,抗战时期的《拂晓报》,不仅仅是一张报纸,更像是漫漫长夜里的一束信念之光,于黑暗中照亮前进之路。

采访将近结束,一场大雨突至,密集的雨点落在拂晓报社印刷厂旧址门前的簧竹上,沙沙作响。站在被雨水冲刷一新的石板路上,采访团一行再一次凝视着承载《拂晓报》红色记忆的现场——此刻,信念与热血交织,历史与现实共鸣……

一张报纸的初心,穿越时空,历久弥新;一代报人的担当,薪火相传,永在路上。

记者 刘丽 张化云 马竞

扫描二维码随身看资讯

网站首页

网站首页 领导之窗

领导之窗 政务资讯

政务资讯 政府信息公开

政府信息公开 政务服务

政务服务 互动交流

互动交流 解读回应

解读回应 政府数据

政府数据 魅力泗县

魅力泗县 皖公网安备 34132402000140号

皖公网安备 34132402000140号